De porte en porte, Paris se raconte

Le saviez-vous ?

Mise à jour le 03/02/2021

Sommaire

Si aujourd’hui 38 portes permettent d'entrer dans la capitale, Paris en a connu bien plus au fil de son expansion. Certaines ont été entièrement détruites, d’autres ont traversé le temps et témoignent aujourd'hui des événements qui l'ont façonnée.

Le tracé des portes suit les anciennes fortifications de l'enceinte de Thiers

Anciennes fortifications de l’enceinte de Thiers.

Credit

© Charles Lansiaux / Département Histoire de l'Architecture et Archéologie de Paris / Roger-Viollet.

Découverte du mur d'enceinte gallo-romain à la pointe orientale de la Cité.

Credit

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Mur d'enceinte de Philippe-Auguste, dans l'ancien couvent de l'Avé-Maria. Entre les rues Charlemagne et de l'Avé-Mariale 5 novembre 1869

Credit

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

L'enceinte de Philippe-Auguste.

Credit

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Mur de Philippe-Auguste, quai Saint-Bernard.

Credit

©Roger-Viollet / Roger-Viollet

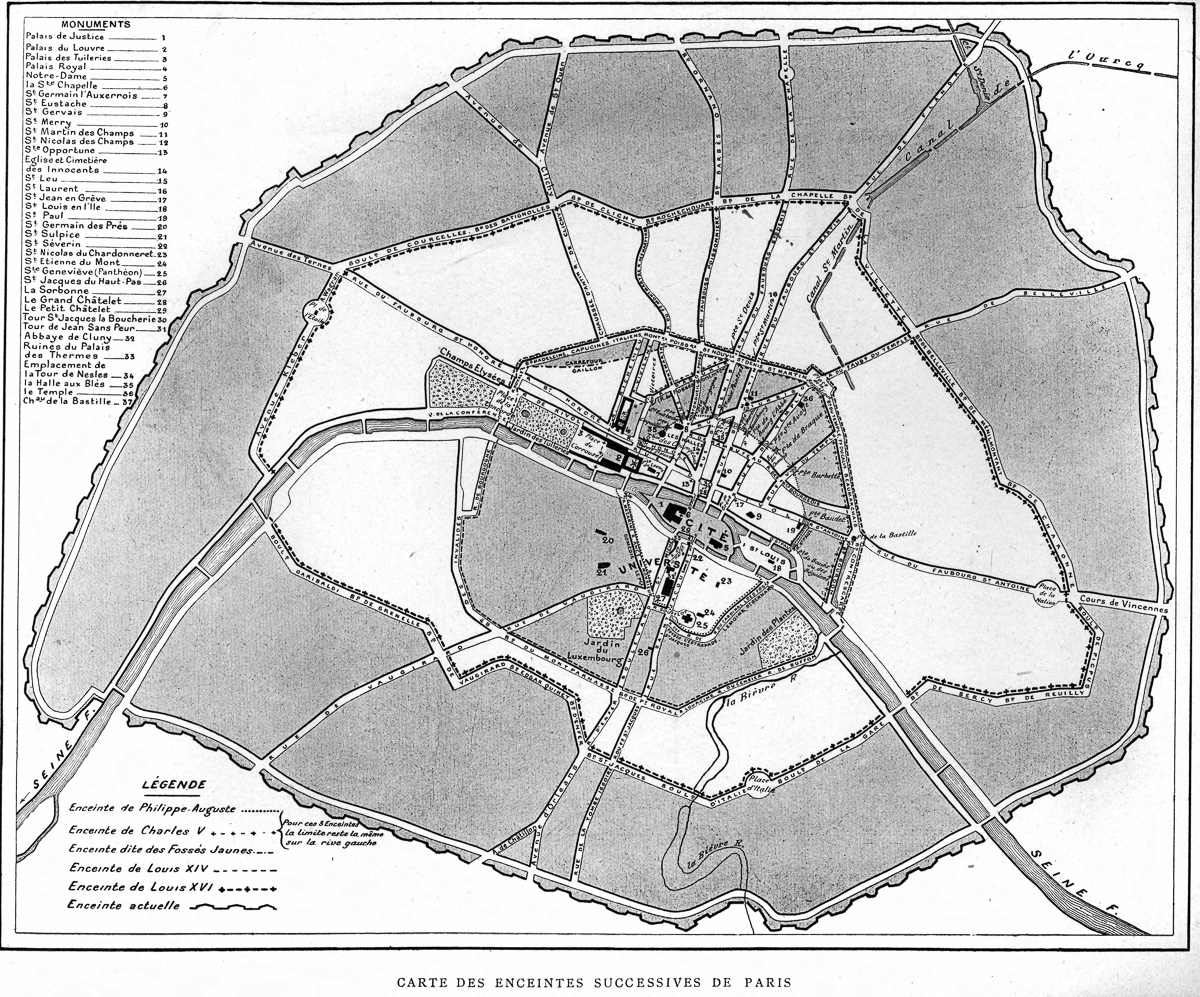

Le boulevard périphérique, inauguré en 1973, comporte 38 portes qui permettent d’entrer dans la capitale. Si les travaux ont débuté en 1956, le tracé suit les anciennes fortifications de l’enceinte de Thiers, une des sept enceintes successives de la ville construites et déconstruites au fil de son extension urbaine et de l’accroissement de sa population.

La première enceinte est élevée à l’époque romaine et sert à protéger Lutèce des invasions barbares. Deux autres lui succèdent à l’époque médiévale : l’enceinte carolingienne et l’enceinte de Philippe Auguste. Entre 1356 et 1383, sous le règne de Charles V puis celui de son fils et successeur Charles VI, est édifiée une nouvelle enceinte.

En 1566, en raison des guerres de Religion, les fortifications de la capitale sont renforcées, et une cinquième voit le jour : l’enceinte de Louis XIII. Sous Louis XIV, ces deux dernières enceintes sont rasées et laissent place aux actuels grands boulevards.

En 1785, est érigé le mur des Fermiers généraux. Il sera presque entièrement démoli lors de la construction de la dernière enceinte qui entoure Paris : l’enceinte de Thiers. Construite entre 1841 et 1844, elle est finalement détruite dans les années 1920.

Il ne subsiste que peu de vestiges de ces enceintes successives, mais les portes de Paris, différents points d’entrée dans la capitale, en sont la trace.

Plan des enceintes successives de Paris jusqu'en 1900.

Credit

©Roger-Viollet / Roger-Viollet

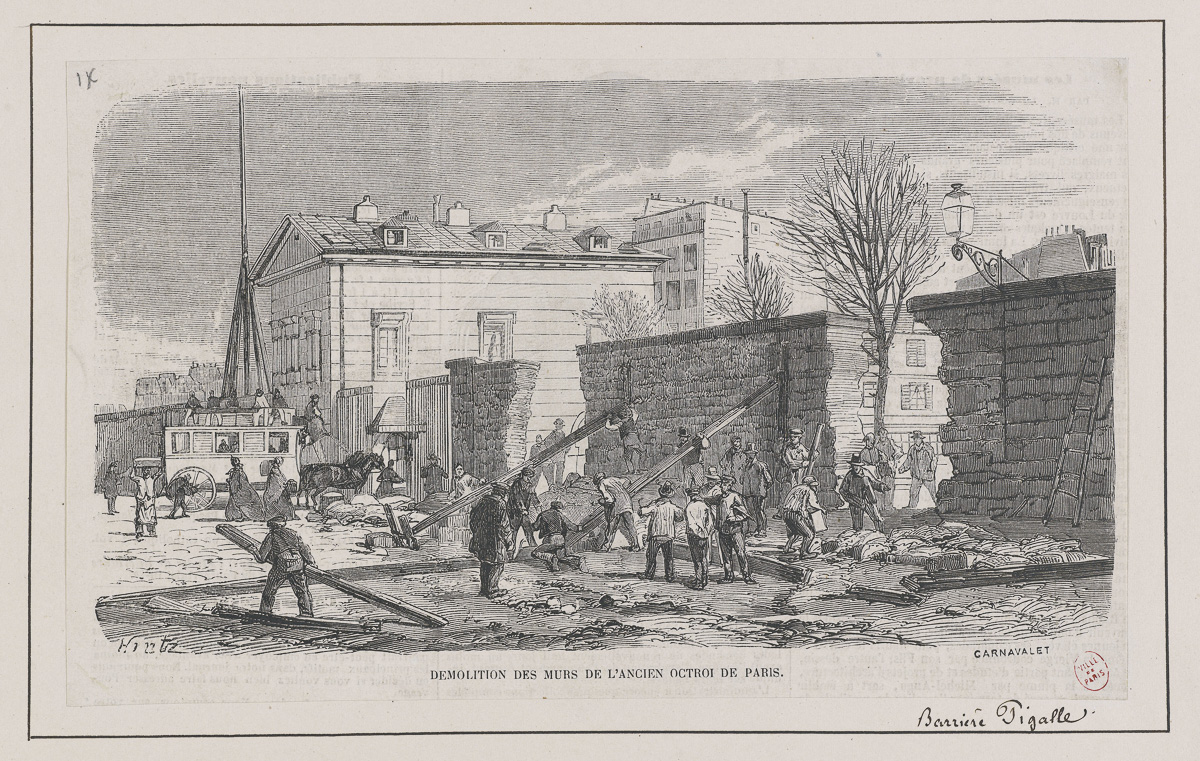

Démolition des murs de l'ancien octroi de Paris.

Credit

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Fragment de l'enceinte de Lutèce rue des Ursins, mars 1908.

Credit

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Lutetia 1600 vulgo Paris, perspective reconstituée de Paris en 1600.

Credit

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Entrée de Henri IV dans Paris le 22 mars 1594.

Credit

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Jeanne d'Arc blessée sous les murs de Paris, 8 septembre 1429

Credit

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Vous aimez les sujets « Patrimoine et Histoire » ?

Default Confirmation Text

Settings Text Html

Settings Text Html

En 1785, les portes de Paris deviennent des « barrières d'octroi »

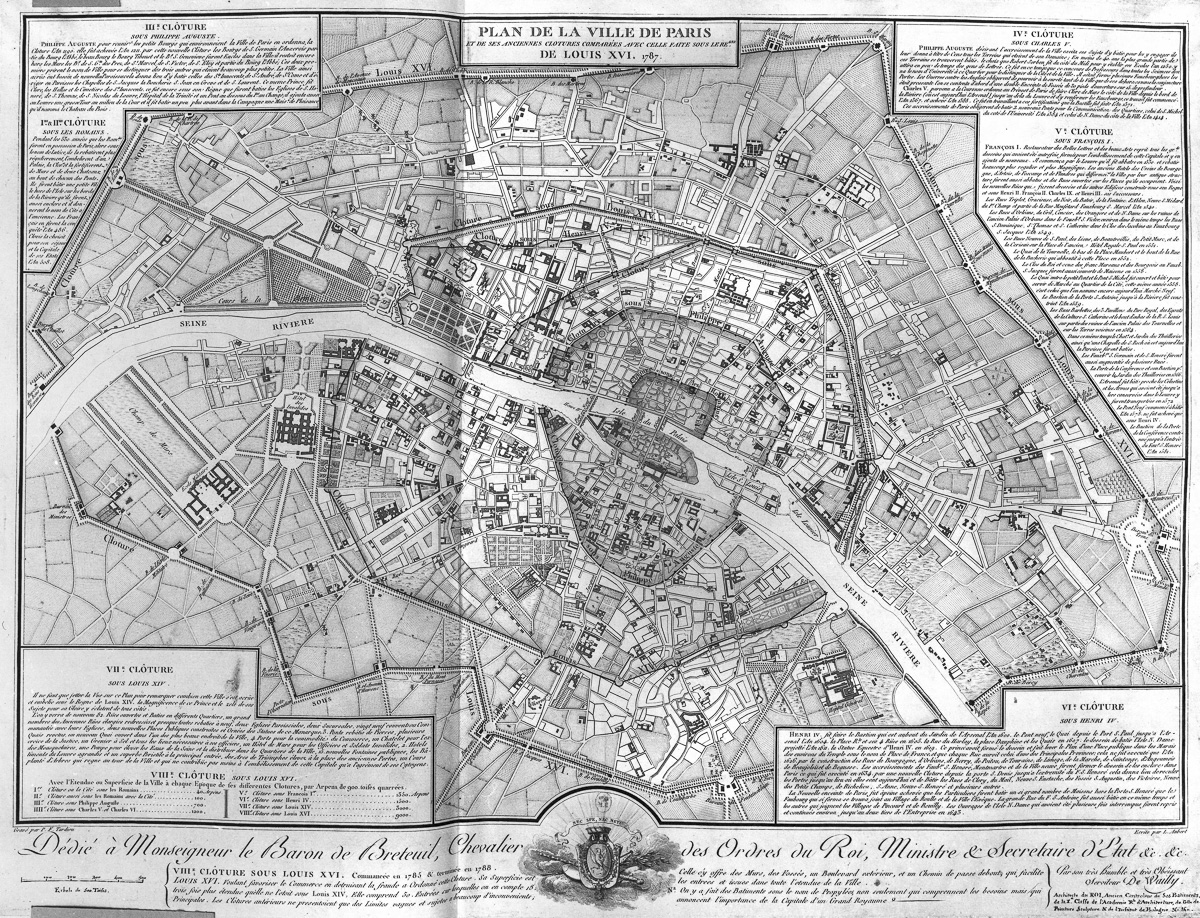

Plan de Paris et de ses enceintes successives établi au moment de l'achèvement de l'enceinte des Fermiers Généraux (1787), par Charles de Wailly (1729-1798).

Credit

©Roger-Viollet / Roger-Viollet

La barrière de Reuilly.

Credit

© Musée Carnavalet/Roger-Viollet

Barrières de Paris, numéro 10 : Clichy, Blanche, de la Rue Royale, des Martyrs, de Saint Denis et des Vertus

Credit

© Musée Carnavalet/Roger-Viollet

Barrières de Paris, numéro 9 : de l'Etoile, de Courcelles, de Monceau, du Roule, du Réservoir et celle située derrière le jardin de Monseigneur le Duc d'Orléans

Credit

© Musée Carnavalet/Roger-Viollet

Barrières de Paris, numéro 13 : Vaugirard, de Montreuil, de Charenton, de Bercy, de la Rapée et d'Orléans

Credit

© Musée Carnavalet/Roger-Viollet

Barrières de Paris, numéro 8 : l'Ecole Militaire, de Sève, de Grenelle, de Versailles, de Chaillot

Credit

© Musée Carnavalet/Roger-Viollet

Barrières de Paris, numéro 7 : Fontainebleau, Lourcine, Saint-Jacques, d'Orléans, Montparnasse, du Maine, de Vanves et Plumet.

Credit

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Barrières de Paris, numéro 11 : de Pantin, Saint-Louis, bureau de la Villette, barrières de la Basse Courtille et de la Chopinette.

Credit

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Barrières de Paris, numéro 14 : de Vincennes, de Saint-Mandé, de Picpus et de Reuilly.

Credit

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Dans les années 1780, le contrôleur général des finances Calonne décide de dresser un nouveau mur autour de Paris. L’objectif de cette muraille n’est pas de protéger la ville, mais de permettre à la Compagnie des fermiers généraux de percevoir un impôt sur les marchandises qui entrent dans la capitale.

Confiée à l’architecte Ledoux, la construction du mur des Fermiers généraux s’étend de 1784 à 1790. Long de 24 km, le mur est percé d’une cinquantaine de points de passage : les « barrières ». Elles sont matérialisées par des pavillons, également construits par Ledoux. Seules quatre de ces barrières ont survécu à la démolition du mur en 1860 : la rotonde du parc Monceau et celle de la Villette, les deux colonnes de la barrière du Trône et les pavillons de la barrière d’Enfer.

Très impopulaire, ce mur inspire un alexandrin à un anonyme : « Le mur murant Paris rend Paris murmurant ».

La rotonde du parc Monceau (8e).

Credit

François Grunberg / Ville de Paris

La rotonde de la Villette, place Stalingrad (19e).

Credit

Ambre Marionneau / Ville de Paris

Colonne du Trône (12e) et la statue de Saint-Louis.

Credit

Jean-Baptiste Gurliat / Ville de Paris

Credit

Pierre Antoine

Pavillon de l'ancienne barrière d'Enfer, de l'enceinte des Fermiers Généraux, oeuvre de Ledoux (1784) en 1938.

Credit

©Roger-Viollet / Roger-Viollet

François Ier a fait construire un château à l’emplacement actuel de la porte de Madrid

Le château de Madrid.

Credit

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

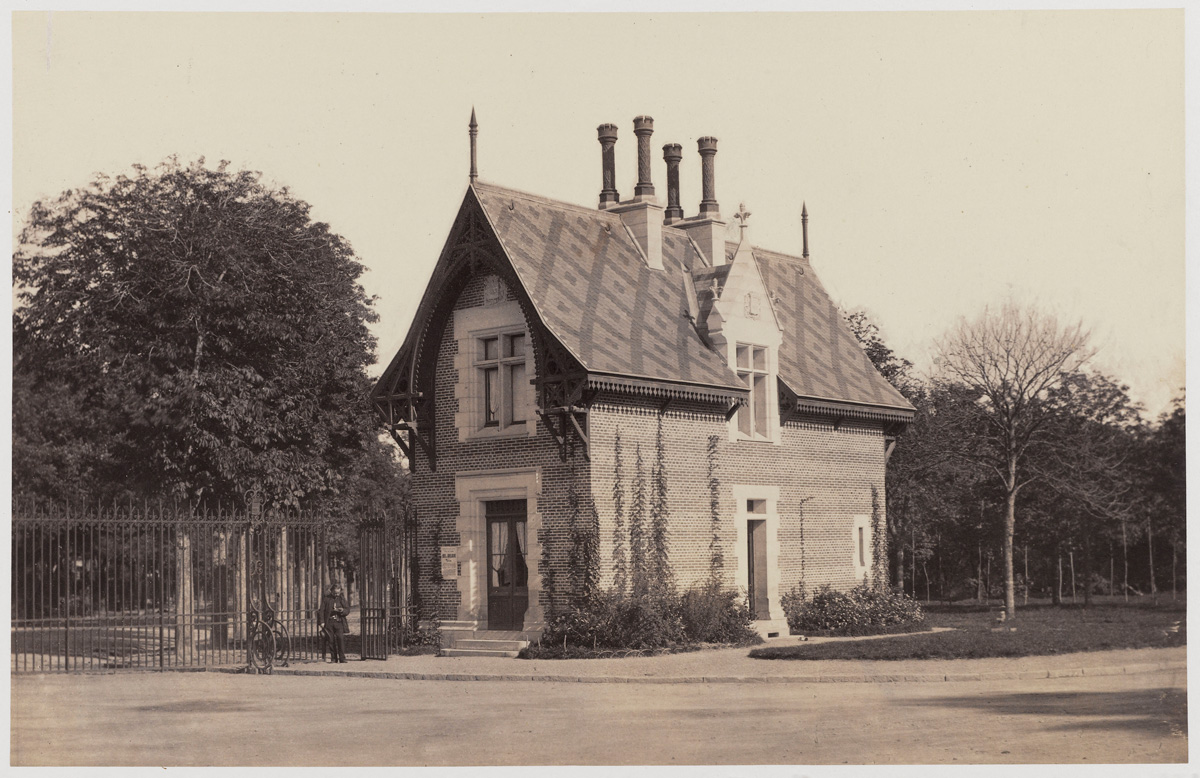

Maison de garde de la porte de Madrid, bois de Boulogne, 16ème arrondissement

Credit

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet

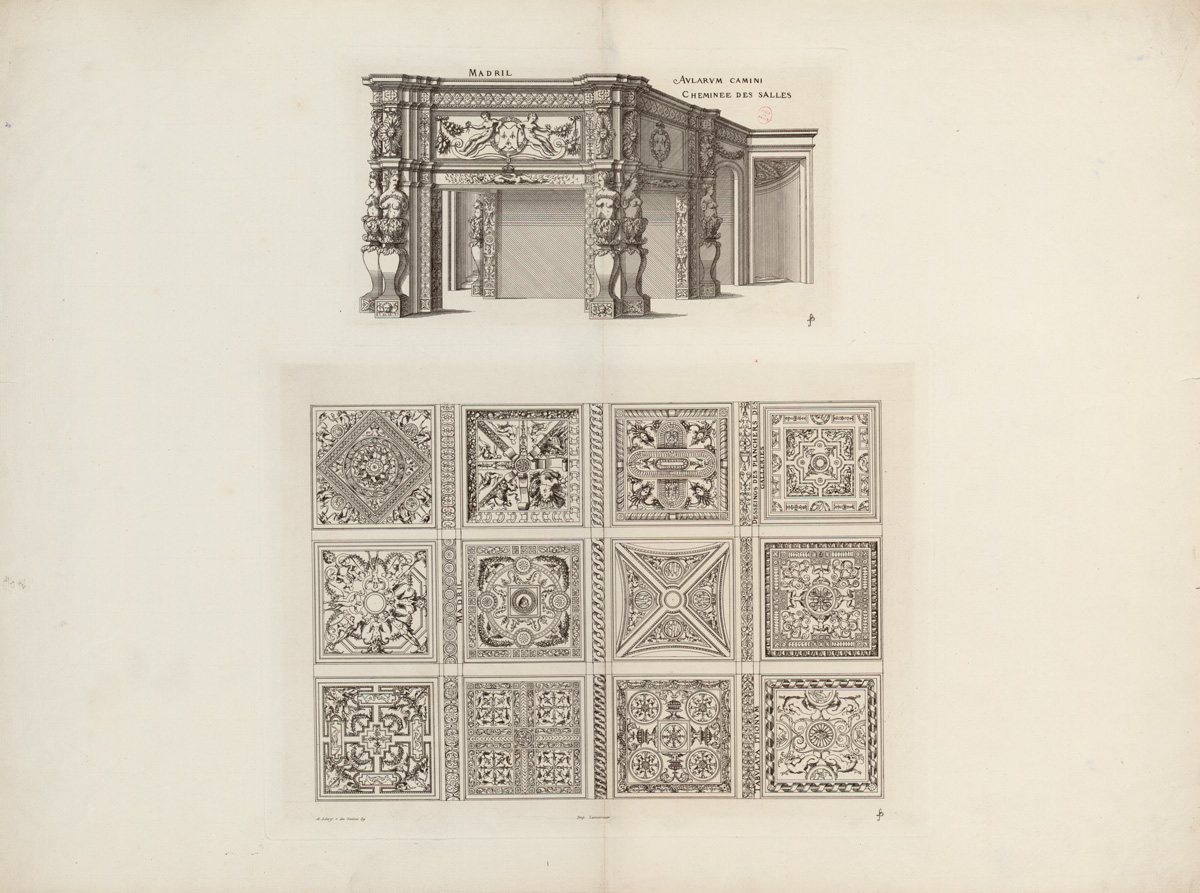

Décors du château de Madrid.

Credit

CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

Située au carrefour du boulevard Richard-Wallace et du boulevard du Commandant Charcot, la porte de Madrid est rattachée au 16e arrondissement. Si aujourd’hui elle constitue un accès important au bois de Boulogne, elle a autrefois accueilli une résidence royale : le château de Madrid.

D’abord appelée château de Boulogne, cette demeure est construite à partir de 1528 sur ordre de François Ier. De retour en France après sa captivité en Espagne, le roi décide de se fixer à Paris et en Île-de-France. D’anciens châteaux royaux sont rénovés et de nouvelles résidences sont construites, dont le château de Madrid, remarquable par ces façades presque entièrement recouvertes de céramiques émaillées.

La construction est achevée par Henri II, mais le château est démoli à la fin du XVIIIe siècle, pendant la Révolution. Certains de ces fragments sont aujourd'hui conservés au musée Carnavalet.

Louis XIV a fait édifier la porte Saint-Martin et la porte Saint-Denis pour séparer les faubourgs de la ville

Boulevard Saint-Martin vers la porte Saint-Martin et Saint-Denis entre 1850 et 1900.

Credit

©Roger-Viollet / Roger-Viollet

La porte Saint-Martin aujourd'hui.

Credit

Marc Verhille / Ville de Paris

La porte Saint-Denis et les murs d'enceinte à la fin du XVIIe siècle.

Credit

©Roger-Viollet / Roger-Viollet

La porte Saint-Denis vers 1900.

Credit

©Léopold Mercier / Roger-Viollet

La porte Saint-Denis de nos jours.

Credit

Marc Verhille / Ville de Paris

En 1670, estimant que la ville est suffisamment protégée grâce à ses conquêtes, le roi Soleil décide de faire raser les fortifications de la capitale pour ouvrir la ville. A la place de l’enceinte de Charles V, Louis XIV fait construire une large promenade plantée d’arbres : c’est la naissance des grands boulevards. En remplacement des portes Saint-Denis et Saint-Martin, disparues avec le mur, le roi fait édifier deux arcs de triomphe à sa gloire.

Paris n’étant plus délimitée par ses enceintes, ces deux arcs, construits en 1672 et 1674, permettent de matérialiser la séparation entre les faubourgs et la ville. Ces villages situés en dehors de la capitale mais annexés à la ville continuent de se développer avant d’être finalement intégrés à Paris en décembre 1701. Les noms des faubourgs sont toutefois conservés.

La porte de Bercy abrite un vestige de l’enceinte de Thiers

L'enceinte et la porte de Bercy de 1841.

Credit

©Musée Carnavalet / Roger-Viollet

Anciennes fortifications de l’enceinte de Thiers.

Credit

© Charles Lansiaux / DHAAP / Roger-Viollet

L’enceinte de Thiers, construite entre 1841 et 1844, a pour principal objectif la protection de Paris. À ce titre, 94 bastions sont intégrés dans les fortifications. Le bastion n°1, situé en contrebas du boulevard Poniatowski (12e) près de la porte de Bercy, est un des rares survivants de la démolition des fortifications entre 1919 et 1929. Il est inscrit aux Monuments Historiques depuis 1970.

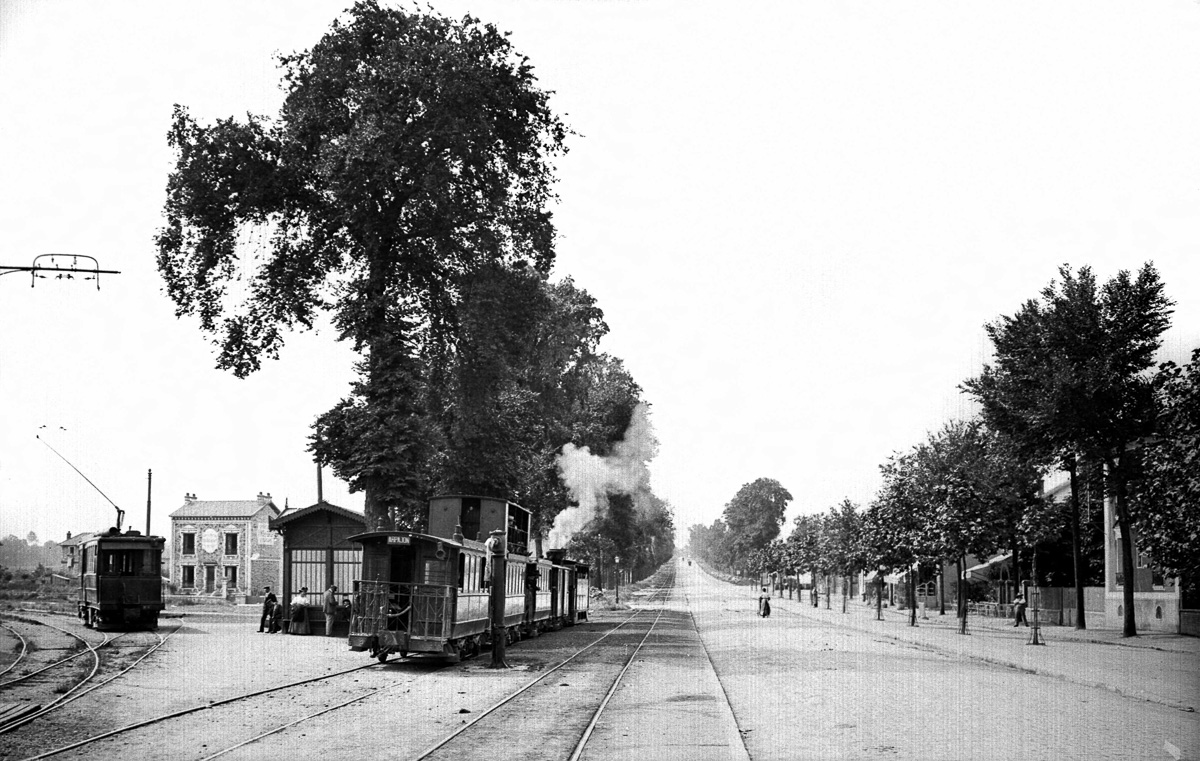

Un chemin de fer secondaire reliait la porte d’Orléans à Arpajon

À la fin du XIXe siècle, la banlieue sud de Paris constitue une grande plaine fertile où les cultures abondent. Cependant, le manque de connexion avec la capitale rend compliqué l’acheminement de la production maraîchère vers le « ventre de Paris » (les Halles). Par un décret du 13 février 1891, l’établissement d’un chemin de fer secondaire sur route reliant Paris à Arpajon est déclaré d’utilité publique. D’une longueur de 35 km, ce réseau permet de transporter des voyageurs et de faire parvenir des marchandises aux Halles de Paris grâce à la possibilité pour les locomotives d’emprunter les lignes de tramway.

La route d'Orléans et le Paris-Arpajon.

Credit

©Neurdein / Roger-Viollet

Les travaux commencent dès le mois de février 1891 et s’étalent jusqu’en 1894, permettant une mise en service progressive entre la porte d’Orléans et Arpajon. Au début de l’année 1900, une partie du réseau est électrifié, ce qui permet à des trains électriques de circuler entre la porte d’Orléans et Antony. À partir de 1936, le trafic s’arrête progressivement et en 1937, la circulation est totalement suspendue sur l’ensemble de la ligne.

En 1906, un monument à la mémoire des aéronautes du siège de Paris est inauguré porte des Ternes

En 1870, en pleine guerre franco-prussienne, la capitale est assiégée. Pendant plusieurs mois, la ville est encerclée par les troupes prussiennes. Pour communiquer avec l’extérieur, les Parisiens et les Parisiennes ont dû avoir recours à divers systèmes, et notamment à des ballons montés remplis de gaz. Transportant des courriers et des dépêches, ces ballons permettent aussi de s’extraire de la capitale, par les airs. Le 7 octobre 1870, Léon Gambetta s’envole vers Tours pour rejoindre la délégation gouvernementale.

En 1871, le sculpteur Bartholdi conçoit un monument rendant hommage aux aéronautes du siège de Paris qui ont permis à la capitale de communiquer avec le reste du territoire français. Inauguré le 28 janvier 1906, il est érigé sur le rond-point de la Révolte à l’emplacement actuel de la porte des Ternes (17e). Le monument en bronze est fondu en 1941 sous le régime de Vichy.

La porte des Ternes et le "Monument des Aéronautes du siège" (1906) par Frédéric-Auguste Bartholdi (1834-1904), fondu en 1941.

Credit

©Roger-Viollet / Roger-Viollet

La porte des Ternes et le "Monument des Aéronautes du siège" (1906) par Frédéric-Auguste Bartholdi (1834-1904), fondu en 1941

Credit

© Léon & Lévy / Roger-Viollet

Départ de Gambetta pour Tours, sur l'Armand-Barbès, le 7 octobre 1870, à Montmartre.

Credit

© Musée Carnavalet/Roger-Viollet

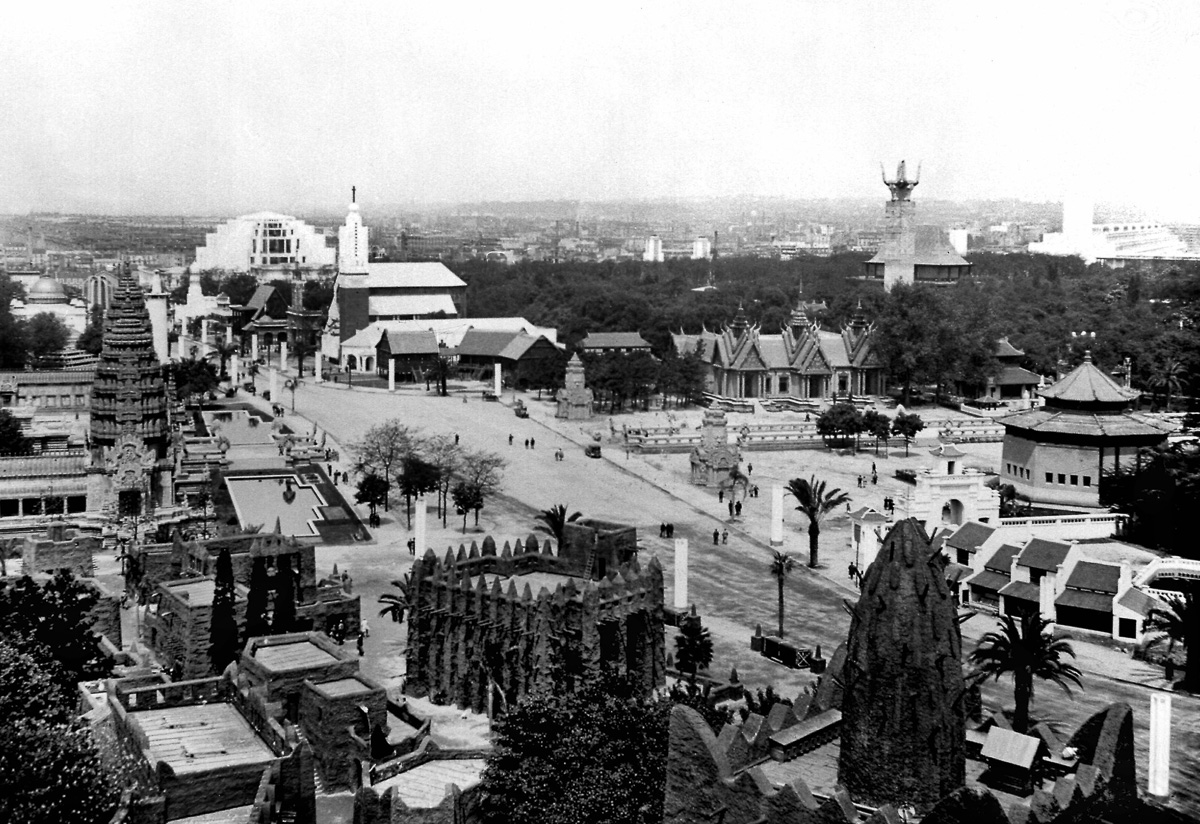

La porte Dorée a accueilli l’exposition coloniale de 1931

L' exposition coloniale de 1931, à Paris.

Credit

© Albert Harlingue / Roger-Viollet

Exposition coloniale de 1931. L'entrée d'honneur. Vincennes

Credit

©Albert Harlingue / Roger-Viollet

Exposition coloniale de 1931. Reconstitution du temple d'Angkor (Cambodge).

Credit

©Laure Albin Guillot / Roger-Viollet

En 1931, à l’occasion de l’exposition coloniale, le quartier de la porte Dorée est aménagé. S’étendant sur plus de 1200 mètres de long dans le bois de Vincennes, l’exposition invite les visiteurs à faire « le tour du monde en un jour ». Toutes les colonies françaises sont présentées et un ensemble de monuments représentant ces colonies est édifié spécialement pour l’événement.

Un seul bâtiment est construit pour durer : le Palais de la Porte Dorée. Classé aux Monuments Historiques depuis 1987, il change plusieurs fois de nom. Au départ « musée des Colonies » promouvant l’action de la métropole dans les colonies, le Palais accueille depuis 2007 le musée national de l’histoire de l’immigration.

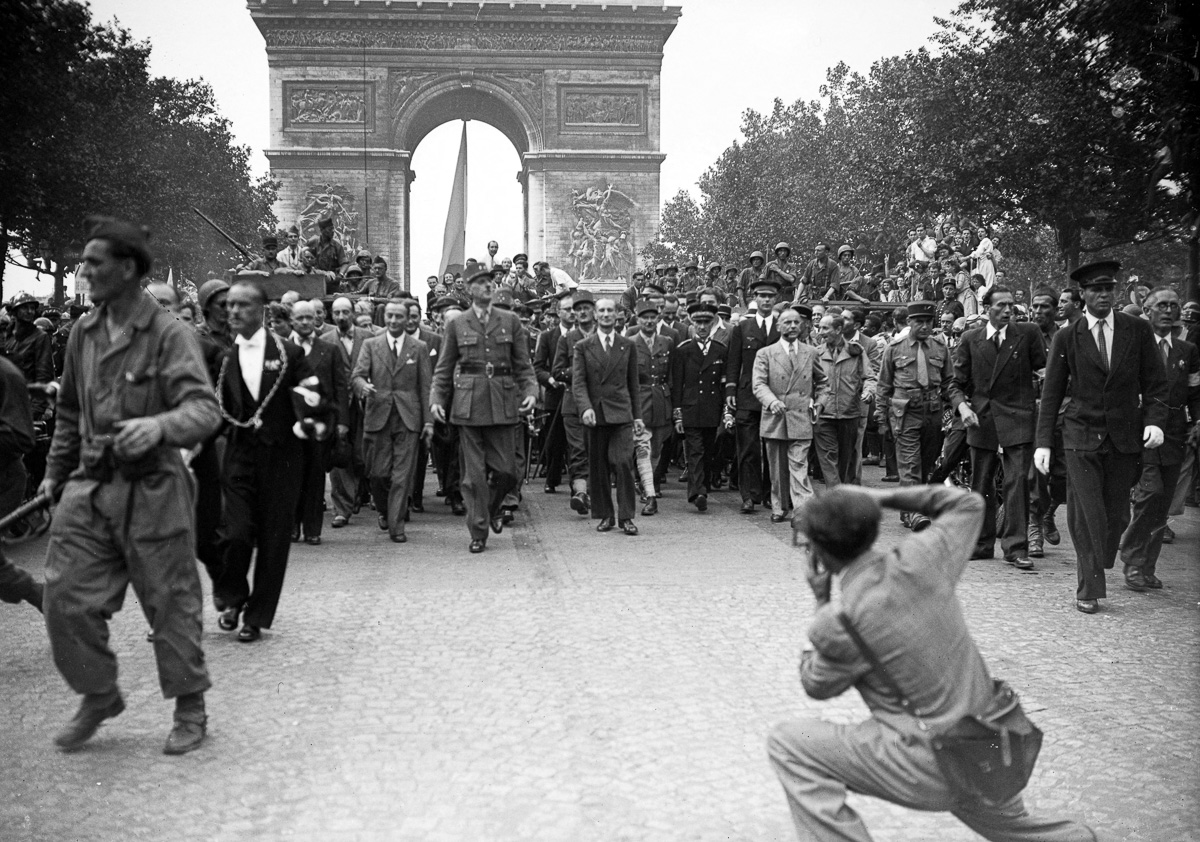

Le 24 août 1944, la Nueve, neuvième compagnie de la 2e division blindée, entre la première dans la capitale par la porte d’Italie

Le général de Gaulle, André Le Troquer, Bidault, Alexandre Parodi, les généraux Leclerc et Juin descendant les Champs-Elysées.

Credit

© Collection Roger-Viollet/Roger-Viollet

« Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ! » Le 25 août 1944, le général de Gaulle s’exprime à l’Hôtel de Ville après la Libération de Paris. Le lendemain, il descend les Champs-Élysées accompagné des principaux acteurs de la Libération, dont le général Leclerc et la neuvième compagnie de la 2e division blindée, la Nueve. Cette place en tête de cortège n’est pas liée au hasard. Le soir du 24 août 1944, les 160 hommes de la Nueve, tous républicains espagnols, sont les premiers à entrer dans la capitale, porte d’Italie.

Depuis 2016, le périph’ est illuminé chaque nuit au niveau de la porte de la Gare

L'œuvre « Solar Wind » sur des silos, de l' artiste Laurent Grasso.

Credit

Marc Verhille / Ville de Paris

Après avoir répondu à un appel à candidatures, Laurent Grasso a été choisi pour transformer les deux silos en béton du site industriel Calcia. A la suite d'une initiative de la Ville de Paris, de la SEMAPA (Société d’Étude, de Maîtrise d’ouvrage et d’Aménagements Parisiennes) et de Ciments Calcia, une œuvre de 40 mètres de haut est visible par les automobilistes empruntant le périphérique au niveau de la porte de la Gare, dans le 13e arrondissement.

Première œuvre pérenne dans l’espace public de Laurent Grasso, elle est inaugurée en 2016. Illuminés chaque nuit, les silos permettent de suivre en temps réel l’activité solaire et les mouvements cosmiques, grâce aux données du Centre national d’études spatiales.

Votre avis nous intéresse !

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Attention : nous ne pouvons pas vous répondre par ce biais (n'incluez pas d'information personnelle).